株式会社峰製作所 様

人事制度設計支援~いきいきと働ける職場へ

- 人事制度設計支援

-

カンパニープロフィール

1925年(大正14年)創業。鉄道用分岐器製造、レール溶接工事施工、鉄道信号保安機器の保全という3つの分野の事業を全国的に展開し、技術力で鉄道の安全を支えています。売上高約53億円、(2025年6月期)従業員数292名(2025年6月現在)。

<企業理念>

鉄道の安全・安定輸送を支え社会に貢献する<経営理念>

いい会社をつくる

・夢のある企業づくり

・プロ集団の企業づくり

・働き甲斐のある企業づくり事例概要

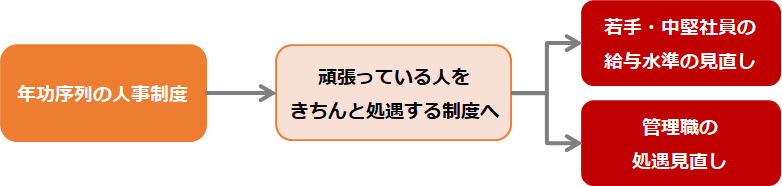

今年で創立100周年を迎えた株式会社峰製作所様。第7次中期経営計画(2022-2026年)では、「『技術立社の峰』への原点回帰でいきいきと働ける職場へ」というビジョンを掲げ、社員一人ひとりが成長を続け、その力をフルに発揮し、事業戦略を推進する組織づくりを目指しました。その一環として取り組んだのが、新しい人事制度の設計・導入です。

今回、タンタビーバが2023年から約2年間をかけて、新しい人事制度の設計・導入・定着のお手伝いをさせていただきました。

まず第1フェーズでは、峰製作所の現状を把握し、新しい人事制度の全体フレームの共通認識を形成した上で、等級制度、報酬制度、評価制度(目標管理制度)の設計を支援し、2024年7月に新制度を導入しました。次の第2フェーズでは、賞与・退職金の改定、嘱託社員の人事制度の改定を支援しました。また、導入した新人事制度の定着に向けて、考課者研修の実施、考課者用ガイド・被考課者用ガイドの作成・提供などの支援を行いました。

インタビューへのご協力

今回、新しい人事制度の設計・導入を担当した取締役総務部長の石田 克彦さん、総務部担当部長の河野 貴史さんにインタビューさせていただきました。

取締役 総務部長 石田 克彦さん(画像左側)

総務部 担当部長 河野 貴史さん(画像右側)

※所属部署・役職はインタビュー当時のものです。新しい人事制度導入の背景~頑張っている人をきちんと処遇する制度へ

最初に、このタイミングで新しい人事制度を設計・導入を行った背景について、石田さんに教えていただきました。

「やはり第7次中期経営計画(中計)ですね。中計のビジョンに『いきいきと働ける職場へ』というフレーズが示されています。社員がいきいきと働けるようにするためには、人事面でいろいろ取り組まなければならず、その柱の1つとして、人事制度の見直しというテーマが上がってきました」(石田さん)

若手・中堅社員の処遇に加えて、管理職の処遇見直しも大きなテーマでした。

「管理職になると、残業代がつかなくなるので年収が減ると言う人がいて、『だから管理職なんかになりたくない』という声が社員から聞こえてきました。syuusei会社からすると、当然ですが、やる気があって優秀な社員は管理職にしていかないといけない。そこで管理職の処遇を見直さないと、管理職のなり手がいない、会社の発展が危ぶまれるという意識でした。」(石田さん)

現状に対する共通認識の形成~社員へのヒアリング実施

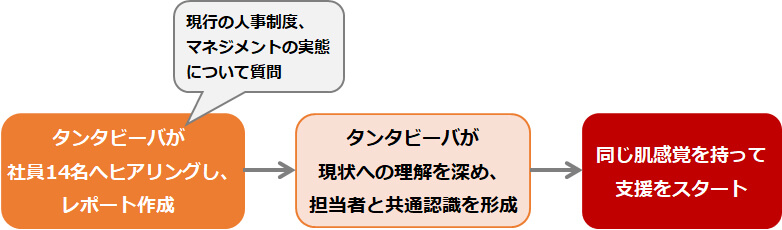

今回、人事制度の全体設計に入る前に、現行の人事制度、マネジメントの実態を把握するために、タンタビーバにて社員14名(経営幹部1名、管理職5名、一般社員8名)にヒアリングを実施しました。

具体的には、組織マネジメント上の課題、人材の強み・弱み、人事制度改定への期待、役職・等級制度、昇格・昇級、賃金制度、退職金、人事考課制度、異動・配置、将来のキャリアに向けた会社への期待など多岐にわたる項目を質問し、その内容をレポートとして整理しました。このレポート作成により、タンタビーバが現状への理解を深め、ご担当の石田さん、河野さんと共通認識を形成することができました。言い換えると、峰製作所・タンタビーバ間で同じ肌感覚を持った上で、支援のスタートを切ることができました。

「タンタビーバさんの方でも、うちの会社の制度ってこんな感じかなというイメージはあったと思いますが、社員と直接面談していただくことで、良いことも悪いことも含めてうちの現状を的確に把握していただけたのではないかと思います。現場の生の声を踏まえて、制度設計に入ってもらえたのがよかったですね」(石田さん)

ヒアリング実施は、制度改定の本気度が社員にも伝わったのではないかと、石田さんは指摘します。

「ヒアリングをやることによって、社員の方からも、本社や外部コンサルタントが上からパンと『これを変えるよ』という制度改定ではなく、自分たちの意見を踏まえた上で、本気でやろうとしているんだなという空気は多少なりとも伝わったのかなと思います」(石田さん)外部の人間(タンタビーバ)がヒアリングしたからこそ、社員のみなさんが話しやすかった点もあったようです。

「ヒアリングするまでは社員がどのくらい話してくれるのか心配な点もありましたが、こちらが思っていたよりも話してくれたなという印象です。外部の人だから、この人に話しておけば何かできるんじゃないという期待もあったのかもしれません」(河野さん)

支援内容とその成果

今回のさまざまな支援の中から、特にインタビューで話題となったものを紹介します。

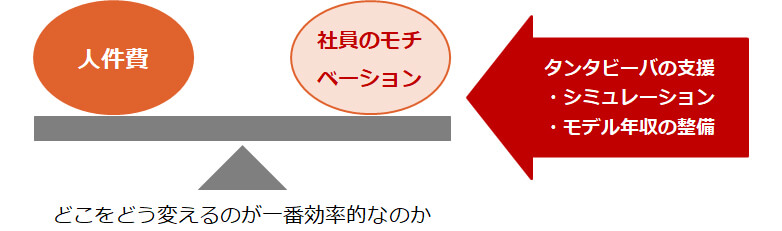

1.報酬制度の見直し~人件費と社員のモチベーションのバランスを考慮

制度設計で最も難しかったのが、給与制度における費用対効果のバランスであったと、石田さんは語ってくれました。

「社員のモチベーションを上げるために、ある程度は人件費が増えるという腹は持っていましたが、効果を上げるために、どこをどう変えるのが一番効率的なのかというバランスを取るのが難しかったですね。そこはタンタビーバさんにも何度もシミュレーションしていただき、処遇をこれぐらい変更すると、これぐらいの人件費となるというのが、年齢別、役職別にある程度数字で確認しながら進められたのが良かったですね」(石田さん)これまで年功序列であったため、モデル年収なども未整備でした。

「今まで年功序列で年数が経てば昇給するという発想だったので、モデル年収なども作っていなかったのですが、今回モデル年収の表まで作っていただき、良い判断材料となりました」(石田さん)

河野さんは、資格等級や手当が集約されたことが助かったと指摘します。

「上級職や管理職の資格等級を集約してもらったのはありがたかったですね。また、手当についても役職手当から資格等級手当に変更したり、部下の人数に応じたマネジメント手当を支給することにしたのが大きかったですね」(河野さん)2.マネジメント手当の導入~マネジメントに対する役割意識の強化

世界中でよく知られているマネジメントの定義(マネジャーの役割)に「他者を通じて物事を成し遂げる(Getting things done through others)」というものがあります。

1でも述べたマネジメント手当の支給は、管理職の処遇見直しの一環ですが、同時に、管理職がマネジメント本来の役割を意識することにもつながっているようです。

「今までは正部長と担当部長、正課長と担当課長のように、言葉としては分けていたのですが、処遇については同じ部長、同じ課長ということで分けていませんでした。しかし、組織運営、部下の指導・育成といったマネジメントを担い、頑張っている管理職に報いるという意味で、マネジメント手当を導入した意義は大きいと思います」(石田さん)「以前は『(係長から)課長になってもやることが変わらない』という声を社内で聞くことがありました。係長から課長になったとしても、担当課長であれば、やることはそれほど変わらないからです。しかしながら、正課長になるとやることが変わってきます。マネジメント手当を導入することで、自分のことだけをやっていればいいということではなくて、いろいろな組織運営をやることが役割に入ってくるという意識が芽生え始めているように感じます」(石田さん)

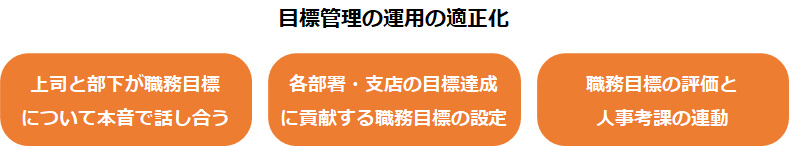

3.目標管理の運用の適正化~上司と部下が本音で話し合い、適切な目標にチャレンジする

今回の制度改定のポイントの1つに、目標管理の運用の適正化もありました。具体的には、社員のチャレンジを促し、的確に評価に反映されるような目標管理制度に改め、さらに職場目標への貢献を意識した個人目標(職務目標)を設定することを目指しました。

目標管理の運用の適正化について、今回タンタビーバでは、目標管理・評価のルール設計、実際に用いる各種シートの作成等を支援しました。さらに第2フェーズでは、考課者研修の実施、考課者用ガイド・被考課者用ガイドの作成・提供といった制度定着のための支援を行いました。

「目標管理制度を運用していく上で、一番重要なことは、半期あるいは四半期に一度、上司と部下が職務目標について、きちんと本音で話し合うことだと思うんです。目標を設定するときもそうだし、実績を確認するときも、達成/未達成という結果だけではなくて、どういう動きをしたのか、なぜ未達成だったのか、といったことをきちんと話し合ってもらうことが必要です。それによって部下の成長が促されるし、部下の考えていることや悩みなどを上司が把握できます。今までは、そこが表面的な運用になっていた面がありましたが、今回の支援で、本来の意味での運用に近づき始めたのではないかと思います」(石田さん)

改定以前の目標管理制度では、上司と部下の面談実施が制度のフローの中には存在していたものの、実態としては未実施のケースが多かったようです。

「以前の職務目標のフォーマットだと、面談を実施するように言っていましたが、(未実施でも処理できてしまう面があったので)多分実施していない人も多かったと思います。しかしながら、改訂後のフォーマットは、中間報告など面談を実施しないと記入できない欄もあるので、必然的に面談を実施するようになります。私も九州工場への出張時に実際に面談をしている様子を目にすることができました。ルールやフォーマットが変わることで、きちんと運用されるようになるんだなという印象を受けています」(河野さん)

新しい目標管理制度になって、設定する個人目標(職務目標)の質も変わってきたようです。

「職務目標の目標の立て方が、まず会社の目標があって、それを踏まえて各部署・支店の目標があって、各部署・支店の目標達成に貢献するために、自分はどういうことをやらないといけないのかという視点での目標設定に変わりました。そのように変更することで、社員一人ひとりが自分に課せられている役割を考えるようになったと思います」(石田さん)

「従来の制度では、面談をしないで部下が目標設定するため、目標の内容も稚拙なものが多かったのですが、それを上司が半ば承認しているような感じで職務目標のスタートが切られていました。要は、上司と部下が目標についてきちんと話し合っていなかったということです。それが新制度になって目標の質も変わってきているように感じます。それは目標設定の段階で、適切な目標を設定できるように、上司と部下がよく話し合っているからだと思います」(石田さん)

また、職務目標の評価を人事評価と連動させたことによる効果にも期待しています。

「職務目標を立てれば、当然、達成できるものもあれば、達成できないものもあります。たとえば、できていないものが結構多くあると、『これじゃいけない』というのは本人が一番わかると思います。できていないことを本人が自覚して、それが賞与や人事考課にも反映されるということになれば、『次はこうしないといけない』と内省し、成長や行動変容を促すことになると思います」(石田さん)

4.考課者研修の実施~考課者全員が共通の客観的なモノサシを持つ

第2フェーズで実施した考課者研修も評価していただけました。研修は期間を空けて2回実施され、目標設定、人事考課に加えて、面談の実施方法なども学んでいただきました。

「管理職に対する考課者研修は、とても効果的で良かったと思います。今までそういうった研修を一回も実施したことがなかったので、一定の基準を示していただいて、参加者はこういうふうにやればいいというのが、少なからずわかったと思います。その後の人事考課にもその成果は出ています」(河野さん)

「集合研修として管理職が一堂に会して実施したのがよかったと思います。今までは管理職が隔絶されたところで、自分の考えだけで評価をしていたのが、管理職同士が『その評価の仕方はおかしくないか』というように、お互いに意見を交換しながら、共通の評価のモノサシを習得することができました」(石田さん)

考課者研修によって、役割に応じた評価基準(評価のモノサシ)を適用するということが浸透しつつあります。

「以前は年功序列の影響で、役職が上の人の評価が高く、下の人の評価が低いという傾向が如実に出ていました。しかしながら、キャリアを重ねた社員と若手社員は、求められる役割が違うので、評価のモノサシも違ってくるはずです。部長や課長も、部長の役割、課長の役割があり、それぞれの役割が評価の基準になるはずです。今回、タンタビーバさんから部長、課長等の平均的な姿を示してもらい、それぞれの役割に応じたモノサシを適用するということが少しずつできてきたかなと思っています」(石田さん)

今回の支援に対する感想

最後に今回の支援に対する感想をお聞きしました。

まず実際の支援前に外部コンサルタントに期待していたことを伺いました。

「私たち本社の総務や管理部門は、それほど人がいないので、制度の見直しに着手するにも十分な時間が割けるわけではありませんでした。そこで外部コンサルに依頼するのであれば、私たちが少ない人数でも効率的かつ的確に判断できるように、適切な判断材料をわかりやすく提供してほしいという期待はありました」(石田さん)

「言葉を選ばずに言えば、外部に頼んだ方が公平で早いと思っていました」(河野さん)特に実務レベルでの具体的な提案を期待していたようです。

「最初に石田と私で話したのが、『評論家はいらない。実務レベルでこうした方がいい、ああした方がいいと提案してくれる相手でなければダメだよね』ということでした。その点、タンタビーバさんは実務レベルで具体的な提案をしてもらえたのでよかったなと思います」(河野さん)石田さんには、峰製作所の歴史・背景をきちんと理解した上で支援を行った点をご評価いただきました。

「新しい制度への移行のやり方には、いろいろあると思います。当社の場合、100年の歴史があり、良くも悪くも古い体質が残っている会社です。そのため、いきなりバンと新しい制度に入れ替えるやり方は馴染みません。そのようなやり方を選択していたら、収拾がつかなくなっていたのではないかと思います」(石田さん)「また、当社は社員約300名で、社員一人ひとりの顔が見える組織です。そのため、 社内に変化を起こすにしても、いろいろな社員の顔を思い浮かべながら、どうするかという最終判断を下しています。今回、タンタビーバさんは当社のこうした歴史・背景をよく理解した上で、年功序列の人事制度を残しながら、新しい制度を入れていくというやり方を尊重し、それに寄り添ったサポートをしていただけたので助かりました」(石田さん)

クライアントに寄り添いながら、クライアントの歴史・背景を尊重した支援、実務レベルまで踏み込んだ支援というのは、タンタビーバが得意とする伴走型のサポートであり、その点を評価していただけたのは嬉しい限りです。

今回の人事制度設計支援は、ドラスティックな変化ではなく、マイルドな変化を望む峰製作所様のニーズと、「伴走型サポート」を得意とするタンタビーバの強みがうまく噛み合った事例になったように感じます。

今回、このような制度改定に伴走する機会をいただいたことを心より感謝申し上げます。